你有没有想过,一个国家能靠“倒沙子”守住自己的国土?

在欧洲的低洼角落,荷兰人又整出了新活儿。他们不再死守老旧的堤坝,而是搞了个听起来像是科幻电影的“沙引擎”工程。说白了,就是把大量沙子倒进海里,然后利用洋流和风的力量,让沙子自己长出一条海岸线。听起来是不是像给海岸装上了“生发剂”?

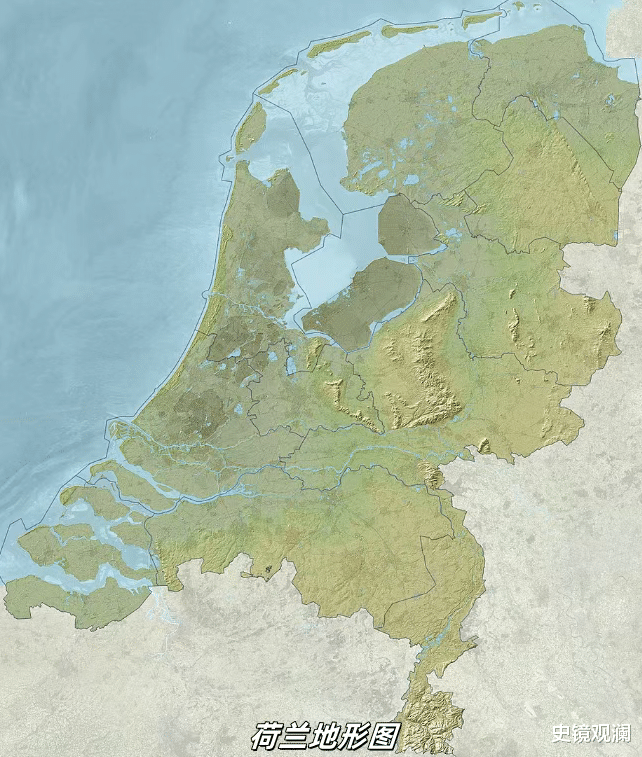

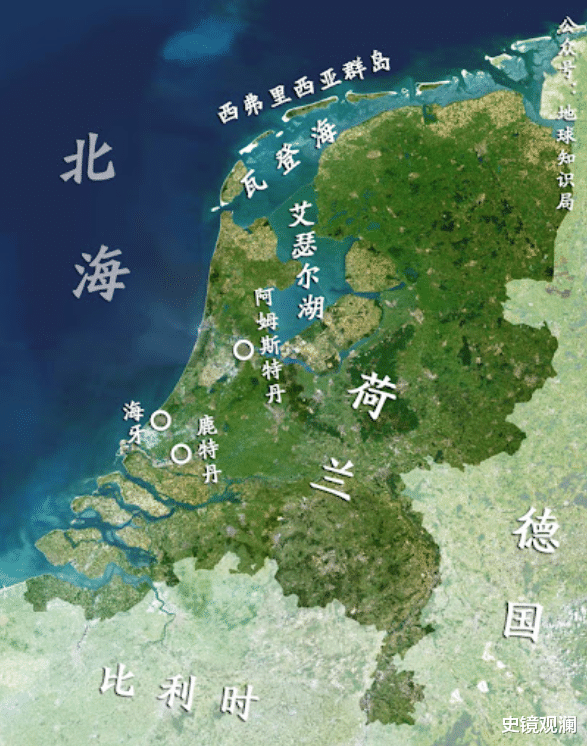

想象一下,一个四分之一国土都在海平面以下的国家,是怎么活下来的?

回到几个世纪前,荷兰人靠着筑堤、抽水、围海造田,硬是在沼泽地里站稳了脚跟。可以说,他们是全世界最懂“和水斗”的民族。

但时代变了,气候变暖带来的海平面上升,让传统的防御系统频频告急。那种靠“堵”的方式已经应付不来未来几十年的涨潮速度。于是,2011年,荷兰南部海岸线迎来了“沙引擎”的首秀。

它不是传统意义上的填海,而是更像“借力打力”。将沙子撒进海洋后,利用自然力量推动沙子移动,在海岸上形成一个能自我修复的“缓冲带”。这片沙子不仅可以防浪,还能慢慢变成新的沙滩、生态栖息地。

听起来是不是又环保又高科技?但事情真的就这么美好吗?

换句话说,这场“沙子魔术”,也可能是一场资源战争的前奏。

我们得先问一个现实问题:这么多沙子从哪来?

沙子看似不起眼,其实是现代经济的重要“原材料”。不论是建筑、玻璃,还是海港工程,到处都需要沙子。问题是,全球的“好沙子”早就不够用了。尤其是那种适合填海和建材的河沙,已经变成稀缺资源。

很多东南亚国家的河床被挖得面目全非。比如柬埔寨、越南的湄公河,一些支流已经断流,渔业直接崩盘。而背后的买家,正是欧美、日本这些大项目国家。

荷兰虽然嘴上说会“可持续开采”,但我熬夜查了不少资料,发现这些所谓的“可持续”更多是模糊定义,没什么实质约束。说白了,还是靠全球“倒腾资源”。

如果换个角度,这其实也是一种“地理特权”的体现。

荷兰有技术、有资金、有话语权,能用高科技去“抵抗自然”;而像孟加拉国、马尔代夫、越南这些同样受海平面威胁的发展中国家,却连修个堤坝都要靠外国援助。

这就好像同样是下雨,有人能打伞,有人只能淋雨。

而且“沙引擎”并不是一个单纯的环保工程,它更像是一个地缘政治工具。你想啊,荷兰是欧盟重镇,鹿特丹港是全欧洲最关键的物流中心,北海的天然气也关系着能源安全。如果海岸线出问题,整个欧盟都得跟着颤抖。

所以说,“沙引擎”保的不是几公里的海滩,而是整个西欧的命门。

说到底,这场“倒沙保国”的大戏,还牵动着谁来买单的问题。

你以为荷兰人自己乐意掏这笔钱吗?他们纳税人已经喊破嗓子,说政府是在搞“沙子面子工程”。这就像你家漏水,修屋顶不行,非要造个能下雨的阳台,说是“自然解决方案”。

那欧盟会不会给钱?目前来看,欧洲内部财政早就捉襟见肘,能不能拿到援助,还得看“沙引擎”是不是能被包装成“共同安全”项目。

如果拿不到钱,那荷兰很可能就要继续在全球市场“薅羊毛”——把别人的沙子,变成自己的盾牌。